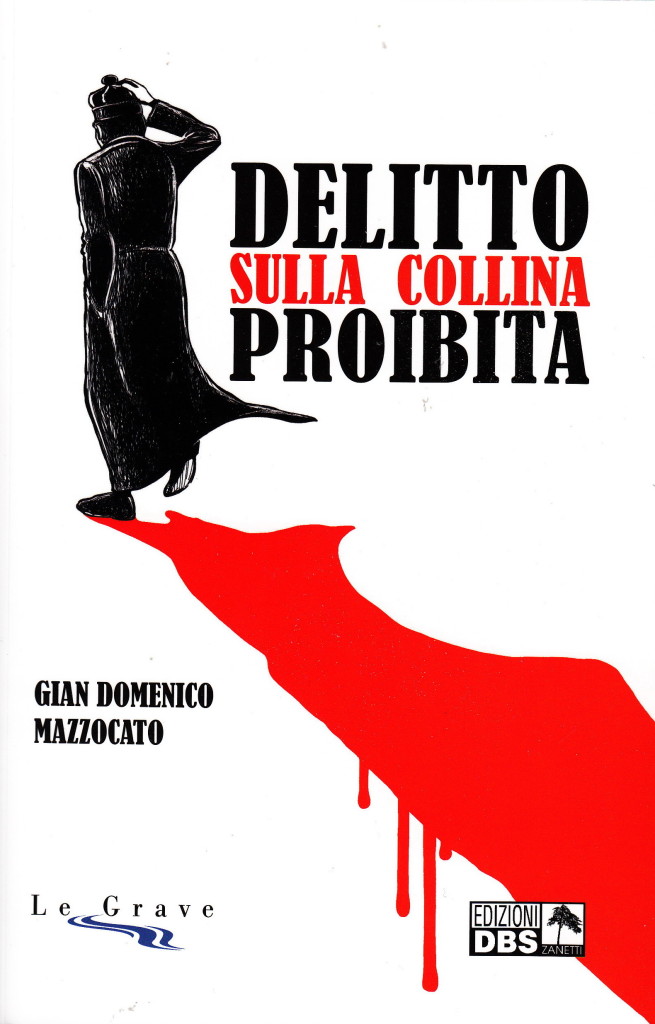

DELITTO SULLA COLLINA PROIBITA

Da un reale fatto di cronaca

il nuovo avvincente legal thriller

di Gian Domenico Mazzocato sul delitto

che insanguinò il Veneto ad inizio Novecento

LA PRIMA RECENSIONE

4 novembre 2014 – A quasi vent’anni dal suo fortunato romanzo di esordio, Il delitto della contessa Onigo, lo scrittore trevigiano Gian Domenico Mazzocato propone una vicenda accaduta su una collina trevigiana agli albori del secolo, nel profondo e miserabile Veneto che di lì a qualche anno sarebbe stato teatro del primo conflitto mondiale. 1909, nord di Treviso. Montello, la collina che, come ha detto il grande germanista Hans Kitzmüller, Mazzocato ha reso mitica grazie alla sua scrittura (Il bosco veneziano e altri testi). DELITTO SULLA COLLINA PROIBITA, edito da DBS Zanetti, rievoca un brutale episodio di cronaca nera: la morte di un bambino, Américo Gaigher, che viene trovato impiccato ai margini del bosco dove si era recato a rubare un po’ di legna. Delitto davvero o suicidio? Oppure morte accidentale? L’inchiesta è difficile e si dipana tra l’omertà che scatta in un borgo di poche anime perduto nella foresta collinare e l’onestà di qualche testimone che vorrebbe raccontare quanto ha effettivamente visto. Tra l’evento e il processo trascorrono parecchi mesi. Alla fine prevalgono i “non so” e i “non ricordo”. In effetti c’è un colpevole, indicato da mille indizi e anche da qualche testimonianza che si fa largo tra le tante, troppe reticenze. Si tratta di Santo Carlassara, un uomo violento e rozzo. I tempi fisici del romanzo sono quelli del processo. Mazzocato, come è nella sigla della sua scrittura, procede ad un racconto rapido e serrato che si fa attraverso le cronache dei giornali e il diario di don Fervido, il parroco del piccolo borgo del Santo Angelo Custode dove è avvenuto il fatto. Don Fervido, vera voce narrante dell’evento, ha un passato avventuroso alle spalle. Ha partecipato ai moti milanesi del 1898 e ha corso gli oceani a caccia di balene. La balena, il mostro, il leviatano che lo tormenta ogni notte in sogno. È lui il tormentato ago della bilancia di questa intricata condizione. “Non si tratta solo di fare giustizia per la morte di Abele, ma anche di capire le ragioni di Caino. Perché il giorno dopo la sentenza si torna a vivere e nella vita paesana un equilibrio di convivenza bisogna pur trovarlo”, dice Mazzocato che contestualizza l’evento facendo respirare l’atmosfera di quell’epoca. E nel contempo, come è tipico dei suoi modi narrativi, l’autore viaggia nei miti e nelle fole della terra veneta. Glielo consente soprattutto uno straordinario personaggio, la misteriosa Maria Ultima, un po’ strega, un po’ guaritrice e soprattutto la donna che aiuta le persone in agonia a morire. Insomma quella che i sardi chiamano accabadora, colei che fornisce l’eutanasia a chi non ha più nulla da chiedere alla vita. E un po’ tutto il romanzo si pone come riflessione sui temi della vita, della morte, della giustizia, delle pulsioni profonde dell’animo umano. Con qualche sorpresa nel finale.

INTRODUZIONE

E PRIMO CAPITOLO

LETTERA AL LETTORE Caro lettore, ho conosciuto don Fervido grazie al suo diario sopravvissuto miracolosamente alle bombe della prima guerra mondiale, all’oblio, alle ristrutturazioni della casa canonica, al vagabondaggio tra magazzini, soffitte, cantine. Tre quaderni a quadretti piccoli, legati da uno spago. A matita, scrittura sbiadita. Vergati con grafia regolare e ariosa tutta inclinata verso destra. Le t svettano decise sulla riga scritta, le maiuscole sono ampie, disegnate come se dovessero ospitare una miniatura, gli occhielli delle o e delle a perfettamente chiusi e tondi. Gli esperti dicono che una grafia di questo tipo rivela un carattere forte ma complesso. Le lettere sono addossate le une alle altre. Ogni più piccolo spazio è occupato, ma la sensazione generale è di pulizia, di luce. Un titoletto a stampatello maiuscolo ad aprire la prima pagina. Due righe. DOLENTI (E TALORA LIETE) NOTE INERENTI AL MIO SERVIZIO SACERDOTALE La lettura rivela qualche pericoloso equilibrismo sul filo del segreto confessionale. Il diario è puntigliosamente quotidiano. Note meteorologiche, l’ora della messa, la recita del breviario, le persone incontrate. Il parco desinare e le piccole letture, soprattutto vite di santi e qualche romanzo. Le riflessioni che le letture gli suggeriscono. Frasi, immagini ed esempi buoni per l’omelia domenicale. Il riassunto delle lettere che scrive, per lo più rapporti o richieste rivolte alla curia di Treviso e in particolare al maestro di camera del vescovo. E gli eventi salienti della vita del paese / parrocchia del Santo Angelo Custode, nato e sviluppatosi nei primissimi anni del Novecento sulla sommità del Montello. Sul borgo pesa un fatto di sangue accaduto, ancor prima della sua nascita, in una località vicina. È la Busa della Messa, che proprio a quell’evento deve il suo nome. Una sorta di peccato originale. Un gendarme di guardia al bosco uccide un ragazzo che, violando il divieto, è entrato nella foresta per appropriarsi di un po’ di legname. Ogni anno don Fervido si reca alla Busa della Messa per un rito di suffragio. Ma tra la gente del Santo Angelo Custode irrompe, tra 1909 e 1910, un altro doloroso evento che lacera le anime e ne segna la storia. Ne sconvolge gli equilibri. Non vi sono messe di suffragio utili a esorcizzare il sangue di un bambino morto impiccato. Lo racconto. La trascrizione del diario di don Fervido è faticosa, necessita di rimaneggiamenti. Don Fervido giunge tardi all’ordinazione sacerdotale. E talora ritorna, dal drammatico passato del prete, qualche lampo. Riaffiora un dolore insopprimibile. Questo prete, prima di arrivare all’ordinazione, ha avuto una vita incredibile. Avventurosa e strana. I passaggi, autentici varchi aperti nella memoria, hanno perfezione dolorante e ferita, una compiutezza rotta e misteriosa. Non li ho toccati, li ho riportati integralmente. Non è una storia facile da raccontare. Per essere completo ho dovuto servirmi anche degli atti processuali relativi al delitto (o forse no, un incidente) perpetrato nelle vicinanze del borgo in cima alla collina. E ho usato le fedeli, stenografiche cronache della Gazzetta di Treviso. CAPITOLO 1 Quell’anno l’estate piccola di san Martino non aveva voluto saperne di schiudersi e sbocciare. Il bosco dormiva, affogato nella nebbia d’autunno che saliva dalla Piave. I rumori erano sordi e attutiti. Il furegare nervoso e ritmato di un moscardino in cerca di noci tra le foglie secche, la corsa circospetta e svelta di una volpe. A fatica il prete trascinò la valigia lungo il declivio, un sentiero appena accennato. La sua meta era ormai vicina, lo comprese dal gracidio canterino delle rane e degli ululoni. Quasi inciampò su una radice di quercia che spuntava dal terreno. Guardò la lama d’acqua che tagliava in due la radura sotto di lui. Uno specchio grigio. Avvertì sopra di sé, oltre la cupola di rami e fronde, l’aliare poderoso e oscillante di un gheppio. E le ultime upupe che si radunavano per intraprendere il lungo viaggio di migrazione. Solo, come sempre. Si fermò sul bordo della pozza d’acqua. Un po’ di terriccio scivolo giù, il fondo si mosse, l’acqua si intorbidì per qualche istante. Spalancò la valigia. Non molto pesante, certo, ma grande e scomoda. I paramenti sacri non si possono sciupare e stropicciare buttandoli dentro uno zaino. Una volta all’anno, la messa più insolita tra tutte quelle che celebrava. Ma anche la più santa, in un certo senso. Appese ad un ramo il camice candido e la pianeta. Rossa. – Io l’ho ammazzato e quel ragazzo è un martire, signor parroco. Lei mi deve capire. Non volevo farlo eppure dovevo sparare. Ho imbracciato il moschetto, ho mirato alto e, non so come, quella maledetta palla è rimbalzata da qualche parte e lo ha preso alla gola. Uno spino di sangue come lo zampillo da una botte. Ci ha messo pochi minuti a morire. Mi guardava, aveva gli occhi chiari e vuoti. Non capiva perché e non ho capito nemmeno io. Non doveva essere lì a tagliare una fargna. Per farne chissacché poi, forse solo per rivenderla ai commerciati di Treviso e tirarne qualche lira. Ogni volta gli diceva così, ai primi di novembre il vecchio che gli commissionava la messa. – Voglio i paramenti rossi, come il sangue, come per i giorni dei santi martiri. Il prete stese una tovaglietta candida proprio sul ciglio della lama d’acqua. – Mai nello stesso posto. Il sangue del ragazzo era ovunque. E lei deve celebrare messa ogni anno in un punto diverso del perimetro. Lei lo deve scacciare, lo deve lavare quel sangue, signor parroco. Lo deve far tornare nella pancia della collina, nelle caverne e nelle gallerie che le corrono sotto. Il vecchio biascicava e singhiozzava dalla bocca senza denti. – Esorcizzare. Questa sarebbe la parola esatta, pensava don Fervido, parroco nella parrocchia del Santo Angelo Custode, proprio sulla cima della collina. – Ma ha ragione lui, lavare è un termine migliore. Forse il vecchio gendarme trascinava la sua gamba rigida fino a quel luogo che i Montelliani avevano preso ormai a chiamare Busa della Messa. “Una bastarda di tagliola, una trappola da bracconieri”, raccontava, alludendo alla gamba ormai inservibile. Forse era lì, ad osservare da qualche punto del bosco. Il prete depose sulla tovaglietta il calice che portava sempre con sé. E che un tempo non era stato un calice. Un bossolo di cannone tagliato a metà, una sorta di bicchiere di rame lucente. Tirato a lustro. Non dimenticava, il prete, chi era stato e cosa aveva fatto. Tolse dalla valigia una piccola teca, la aprì. Appoggiò sul lino candido l’unica grande ostia che conteneva. Accarezzò l’astuccio prima di riporlo. Levigato, lucido. Ricavato dal fanone della prima balena che aveva arpionato. Anche quello era il suo passato. Le ampolline del vino e dell’acqua. Accese una candela, colò su una pietra qualche goccia di cera. L’esile fiamma rimase dritta e forte nella brezza mattutina. Il prete socchiuse gli occhi, poi guardò la piccola mensa sacra, imbandita ai suoi piedi. Introibo ad altare Dei. Era una cosa buona quella messa che diceva in assoluta solitudine ormai da qualche anno, sul versante settentrionale della collina. Il Montello chiudeva il corso del largo fiume che scendeva dalle Alpi e andava a gettarsi in mare vicino a Venezia. Una cosa giusta. Un modo per riequilibrare il male fatto, il sangue versato. Gli pareva di ricacciare il peccato dentro gli argini e le difese della religione. Come chiuderlo in un grande sacco e farlo rotolare via, lontano dagli occhi e dall’anima. In una forra, in un burrone inaccessibile della collina. Annegarlo nella corrente della Piave, disperderlo nel mare infinito. Dove nessuno lo potesse ritrovare. Ma il male è inestirpabile. In nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. È il buon Dio che ogni tanto si ricorda di bilanciare il bene col male. In cielo e in terra. …… In principio erat Verbum. Gli pesò addosso, intenso e dolorante quanto mai gli era accaduto, il destino inespugnabile. Scabro come la pelle di un pellagroso. Non possedeva forze né per contrastarlo né per decifrarlo. Si sentiva in balia delle correnti maligne che attraversavano la sua piccola storia. Un momento, la furia di un attimo e gli eventi deviavano verso un’altra strada. La vita accelerava e prendeva a correre alla cieca. Follie improvvise e devastanti. L’ira sorda e buia. Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In certi momenti la paura gli schiacciava l’anima, un artiglio di ferro. Et Verbum caro factum est. Che trasformazione dolorosa, che tormento crudele e inesplicabile. Le parole che diventano carne. Come un cavallo imbizzarrito e sfuggito alla briglia, gli attraversò la mente la sua esplorazione furtiva di qualche anno prima. Una fitta di gioia e paura insieme. Si vide sulla sommità della collina, salito di corsa da una presa in terra battuta che si inerpicava aspra e selvaggia da Giavera, attraversava lo stradone e il canale della Brentella. I boschi spinosi di acacie. Il tamburo del cuore, impazzito per la fatica. Il respiro largo delle grave attorno al grande fiume illuminato dal sole. Alle sue spalle le case del villaggio, un po’ sassi, un po’ mattoni. Basse, addossate le une alle altre, quasi a farsi coraggio, i tetti di pietra rossa. Sulla destra gli orti e i campi coltivati. Frumento, patate, erbaspagna. Vicini alle case, i pollai con le siepi di rovi e spini per tenere a bada volpi e faine. Che ne sapevano più del diavolo e trovavano sempre il modo di arrangiarsi. Come i Montelliani stessi, del resto. Qua e là i cespugli di ginepro e i cespi affioranti dei bruscandoli, buoni da friggerci le uova. Canneti e qualche campo d’orzo. Il paese del Santo Angelo Custode era una cosa viva, un corpo che teneva la schiena attaccata al digradare della collina e il volto proteso in avanti a guardare la valle e, oltre il greto del fiume, le montagne. Alte, lontane e inaccessibili come roccaforti. La collina non era né carne né pesce. Non era montagna ma nemmeno ancora pianura. Ma era viva, aveva un’anima. …… Aveva atteso l’alba seduto in cima alla collina. Non si ricordava quanto tumultuosa e improvvisa fosse la luce dell’aurora. Un fiume in piena che separava il buio della notte dal giorno. Una creazione che si rinnovava di continuo. A sinistra il Grappa, aspro e forte. Sotto di lui il Monfenera da cui millenarie generazioni di genti contadine avevano tratto foraggio e fieno. E Possagno dove Antonio Canova aveva sudato e faticato e pianto sul candore immacolato dei suoi marmi. A lavorarci col trapano appoggiato sullo sterno, fino a procurarsi un buco in mezzo al petto. La fatica e i sacrifici della bellezza. Al centro il solco sottile e luminoso della Piave, una coltellata sottile nel grande anfiteatro dei monti, il chiodo di una meridiana immensa. E poi, in direzione del sole nascente, il Cesen, brullo e nevoso. Alto, a proteggere Valdobbiadene, il paese da cui tanti secoli prima, dilaniato dal dolore, era fuggito Venanzio, il poeta della croce cristiana e del pange lingua. La Valmarena da cui saliva, bianca e sinuosa come una serpe d’acqua appena uscita dall’occhio lungo dei laghi di Revine, la mulattiera del San Boldo. Una scala esile che sfidava la pendenza terribile della montagna. Varco buono per banditi e briganti, bracconieri e contrabbandieri che in un balzo passavano nella Valbelluna. E ogni tanto scendevano a valle a spargere terrore e paura. Ancora più in là, oltre la Faverghera e il nastro bianco della strada che si inerpica verso la sella del Fadalto, il Pizzoc imbiancato e il forestoso Cansiglio. Era stato sommerso dalla visione. Dal tempo infinito e imperscrutabile degli eventi, dal dolore e dalle speranze degli uomini. Dalla sua impotenza e dal lavoro che lo attendeva. …… Sopra di lui ancora la voluta ampia della pojana. Il delitto era una soma pesante da portare, insopportabile. Richiuse la valigia. Imboccò con passo stanco la presa che lo avrebbe riportato a casa. E tuttavia avvertiva anche la dolcezza e il conforto di quelle ore di solitudine. Come fosse stata la sua anima a richiamare l’alba dalla sommità della collina, a far nascere il giorno nuovo. Ogni giorno è un dono, a suo modo una resurrezione. O magari la nascita vera. Un po’ come il tempo vissuto da Lazzaro dopo essere stato richiamato alla vita. Un guadagno, un regalo di ore e anni, un supplemento di vita da riempire di cose ed eventi. Quante volte la morte lo aveva sfiorato, quanto ci era stato vicino. Poi ebbe un pensiero. Deviò, prese il sentiero che metteva in comunicazione la presa su cui si trovava con quella vicina. Gli tornò in mente, dolorante e imperiosa, un’altra alba della sua vita.

LE PRIME DUE PRESENTAZIONI

Prima di Natale ho proposto due volte il DELITTO SULLA COLLINA PROIBITA. Il primo scenario è stata la splendida sala degli affreschi di palazzo Giacomelli, in centro a Treviso. Il 17 dicembre hanno parlato del mio libro l’avvocato Riccardo Mazzariol, presidente dell’Ateneo di Treviso e l’avvocato Paolo De Girolami, presidente dell’ordine degli avvocati di Treviso.

Due giorni dopo, il 19, ho proposto il romanzo negli affascinanti spazi della Fornace del Sile, tra Casale e Musestre, ospite di Maria Laura Bertolazzi e delle Donne Jacaranda. Ha letto brani del libro la giornalista e scrittrice Paola Pastacaldi.