RACCONTI E FIABE TRA MONTELLO E PREALPI

RACCONTI E FIABE TRA MONTELLO E PREALPI

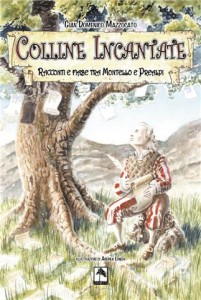

Illustrazioni di Andrea Longhi

Zanetti Editore

euro 12,00 (ordina online info@libreriazanetti.it)

Parlava la vecchia quercia,

riferiva le storie che foglie e rami

catturavano nel vento, che le radici

succhiavano dal terreno raggiungendo

lontananze inimmaginabili. I ricordi e i

desideri degli uomini, le attese e le loro

paure. Memorie di popoli antichi e giovani

fantasie di bambini. Le storie erano la

linfa stessa della quercia. E suonavano,

cantavano mentre circolavano dell’albero.

IL CASTELLO DELLA LUNA

IL BOSCO DELLE ANGUANE

LA SPADA DI ATTILA

AGNESINA

VITO DELLA POIANA

DOPO LA BRENTANA

TOROTOTELA

L’ULTIMO VIAGGIO

LA GUERRA DI BORTOLO

BUSA DEA MESSA

Le anguane, misteriose abitatrici delle acque; Rizzardo, il cavaliere coraggioso e gentile, e Rosa, la sua donna; Angelino, il più incredibile cantastorie che sia mai esistito, che sapeva ascoltare le voci della natura; Attila, il terribile unno devastatore, che decide di venire a morire tra le dolci colline ai margini della pianura veneta; Vito, lo zattiere amico della poiana; Siro che muore nel bosco per salvare la sua Giustina. E Shant, il ragazzino che approda sul Montello, in fuga dalla sua Baghdad devastata dalla guerra.

E tanti altri personaggi e luoghi. La geografia è quella del Montello e delle Prealpi Trevisane. E dei fiumi grandi e piccoli che nei secoli vi hanno scavato vallate.

Ma non conosce confini, nel tempo e nello spazio, l’universo che Gian Domenico Mazzocato propone ai suoi lettori attraverso questo suo affabulare perennemente sospeso tra fiaba e racconto cronachistico.

Vicende raccolte dal fluire vivo della narrazione popolare e trasformate in chiave mitica, come solo lui sa fare.

Tutta la narrativa di Mazzocato, terragna e visionaria insieme, trova i suoi spazi ideali in questa porzione di Veneto, in cui le Alpi si addolciscono in colline e i fiumi di montagna trovano la strada della pianura.

Questo libro raccoglie le storie più belle da lui incontrate nel suo narrare.

Un viaggio tra magia e mistero, tra memorie sepolte e vicende dimenticate.

Ho raccolto in COLLINE INCANTATE quanto sono andato scrivendo in questi ultimi anni sulle storie che si narrano tra Montello e Prealpi Trevisane.

Il pubblico cui mi rivolgo è espressamente (e prevalentemente) quello dei bambini. E tuttavia mai, come quando si cerca di costruire un linguaggio utile a dialogare con i bambini, ci si rende conto di parlare agli adulti.

E non solo perché i bambini sono gli adulti di domani, ma perché agli adulti d’oggi bisogna chiedere di fermarsi, di fare attenzione, di aiutare i figli a cogliere il senso profondo dei simboli e delle figure che popolano le narrazioni.

In Il castello della luna narro una favola gentile e bella. Quando l’ho letta ad una classe di terza elementare, ho percepito che è piaciuta. Ma mi rendo conto, adesso che la rileggo, che sono gli adulti i veri destinatari.

Rosa e Rizzardo, che ne sono i protagonisti, guardano di notte, dagli spalti del loro castello, la corrente della Piave.

Racconto così: I tronchi scendevano il fiume, galleggiando nell’acqua con movimenti goffi e tonfi sordi quando cozzavano l’uno contro l’altro. Rosa e Rizzardo li guardavano, oscuri fantasmi nella luce lunare, e sorridevano. Parevano mostri, draghi spaventosi, entità misteriose e deformi, belve crudeli pronte a levare le loro teste e vomitare fuoco: bastava un’onda e la minaccia spariva, un sussurro di vento, un rumore sordo, un giro d’acqua.

Quante volte Rosa e Rizzardo avevano atteso sugli spalti del castello il mattino, tenendosi per mano e scambiandosi dolci baci. La prima luce dell’alba rivelava che i mostri della notte erano inoffensivi pezzi di legno. La paura spariva con un sorriso, si scioglieva come neve al sole.

Che altro sono quei tronchi, se non gli incubi, le apprensioni, le paure, i cattivi presagi che pesano sulla nostra vita e opprimono il nostro cuore? Per dissiparli vorremmo sempre una luce, un’alba, un raggio mattutino. E abbiamo il dovere di coltivare questa speranza, questa prospettiva.

I racconti sono di provenienza eterogenea.

Alcuni li ho scritti per il Cantastorie, la pubblicazione annuale edita per raccogliere soldi a favore della Città della Speranza, la fondazione che si occupa di ricerca sulle oncologie infantili e sulle malattie pediatriche in genere.

Altri hanno accompagnato Alte Terre, il bel libro fotografico di Antonio Piovesan. Altri ancora sono squarci di miei romanzi. In particolare Agnesina e Attila sono personaggi che compaiono anche in un mio romanzo, Il caso Pavan.

Infine ci sono racconti del tutto originali e scritti per questa silloge.

Anguane, santi, personaggi d’oggi, memorie tra storia e leggenda: in ogni caso sono storie che appartengono davvero a questa terra, la esprimono e hanno una tradizione -orale e scritta- dietro di loro.

Vito della poiana è una resa mitica della grande storia degli zattieri del Piave. L’ultimo viaggio è una rievocazione intimistica del declino di una donna straordinaria e sensibile, Caterina Cornaro. Dopo la brentana vuole essere un viaggio nella memoria leggendaria di alcuni luoghi montelliani.

Torototela rievoca con nostalgia la figura perduta del cantastorie. Con allusione evidente: il cantastorie di oggi è lo scrittore che sa raccogliere e mediare le storie che appartengono ad un territorio, ad una geografia.

La guerra di Bortolo ricostruisce una storia che si racconta ancora sopra Valdobbiadene e riporta agli spazi e nei tempi in cui la Serenissima Repubblica di Venezia dominava l’Egeo e i commerci.

Ho pensato di chiudere con Busa dea Mesa, dove propongo personaggi e vicende tra cronaca, storia e attualità: una conclusione aperta, come si vedrà, perché di storie da raccogliere, riprendere e proporre ai lettori, ne fioriscono sempre.

LA GUERRA DI BORTOLO

Il fondo della vallata era tutto un luccicare di metalli, nel sole del tramonto. La Piave correva irruenta sulle ghiaie chiare. Armature, elmi, picche e spade. Spingarde, schioppi, forse qualche bocca da fuoco più grande. E mortai, trascinati con fatica e pericolo grandi.

I tedeschi.

Respinti da Feltre e in rotta disastrosa, alla ricerca di un lembo di terra che fosse ancora dominio dell’imperatore. Ceneda magari. Ma prima di ritirarsi bisognava sfogare la rabbia.

Come ad ogni morire di giorno, Bortolo stava radunando le sue capre, sui pascoli del monte Garda, tra forre e dirupi. Lo spettacolo dell’esercito in rotta era terribile a vedersi, minaccioso e cattivo.

Bortolo ebbe un brivido.

Una torma di lupi affamati e impauriti stava per avventarsi sulle valli strette e scoscese che solcano i fianchi del Garda e del Cesen. La piana di Treviso non avrebbe avuto scampo. Il formidabile esercito tedesco, pur in disfatta, conservava un barlume di disciplina nella marcia, di organizzazione dei reparti. Sembrava quasi di udire gli ordini degli ufficiali sovrastare il rombo dei torrenti.

Nulla di più spaventoso di un esercito sconfitto che cerca di rifarsi. Valdobbiadene sarebbe stata messa a ferro e fuoco, poi sarebbe toccato a Montebelluna. Poi a Treviso.

Bortolo capì che era arrivato il momento che attendeva da tanti anni.

Stava per cominciare la sua guerra.

L’unica arma che possedeva era il vincastro con cui sfiorava la schiena di capre e pecore. Ma aveva collera dura nel cuore, e antica. Come il ghiaccio di montagna che sa attendere secoli prima di sciogliersi ed essere fiume.

Gli era venuta un’idea. Semplice, ma di genio. Avrebbe funzionato, era sicuro.

Reparti e battaglioni, uomini come formiche. Da Lentiai, da Cesana, dal Colderù, da Ronchena. Lo sguardo di Bortolo spaziava fino a Mel. I tedeschi erano ovunque. Perfino Santa Giustina, sulla sponda opposta della Piave, era un brulicare di carriaggi e salmerie. C’era una febbre nell’aria, si respiravano paura e attesa.

Gli occhi di Bortolo erano attenti a non perdere il minimo movimento delle truppe. Le intenzioni dei tedeschi erano chiare. Avrebbero imboccato la valle della Rimonta e poi la valle del Mariech. L’Endimione, il monte cui la gente della valle aveva dato il nome del fanciullo che si era innamorato della Luna, sarebbe stato ad un passo. Acque prepotenti e infide, che avevano scavato gole profonde nella montagna, quelle dei due torrenti, ma nulla avrebbe potuto fermare le bestie impaurite e assetate di vendetta.

Bortolo socchiuse gli occhi, rivide i fianchi verdi dell’Endimione, con le macchie bianche delle stelle alpine.

No, nulla avrebbe arrestato l’esercito tedesco. Doveva pensarci lui, Bortolo, il povero e indifeso pastore. Ma la rabbia che aveva dentro gli avrebbe dato forza.

Pensò per un attimo a Endimione, di cui nella vallata si tramandava la leggenda magica e gentile. A Bortolo sarebbe piaciuto che il cielo avesse dato anche a lui di esprimere un desiderio, di dormire un sonno eterno rimanendo sempre giovane e gagliardo. Al pastore fanciullo era stato concesso di svegliarsi ogni tanto, e solo per amare la Luna, da cui aveva avuto cinquanta figli che avevano popolato con la loro discendenza tutte le terre che si affacciano sulle acque azzurre del Mediterraneo.

Bortolo pensava alla sua giovinezza perduta. Quanto doveva essere bella una vita senza fatica, trascorsa a dormire e amare e avere figli. Senza il groppo amaro di odio, rabbia, dolore che era il veleno della sua anima.

Giovane per sempre, senza avvertire lo scorrere dei giorni e degli anni? No, questo non lo avrebbe mai voluto. Piuttosto gli sarebbe piaciuto invecchiare insieme alla sua Merizia. Avrebbe amato, della sua donna, perfino l’imbiancarsi dei capelli e l’affiorare delle rughe. Le mani avrebbero preso a tremare a entrambi, con le lentezze e i torpori della vecchiaia.

La memoria che si offusca, lo sbiadirsi dei ricordi. Insieme. Il crescere dei figli, il loro andare per strade e sentieri.

Bortolo gettò ancora uno sguardo sulla vallata. Poi alzò gli occhi al cielo. Nuvole nere offuscavano il tramonto. Correvano veloci, spinte da un vento di buriana che veniva dai monti.

Meglio, molto meglio.

Si stava preparando una notte senza luna, lunga e buia.

*****

Maometto il Conquistatore si presentò sotto le mura di Negroponte all’alba del 15 giugno 1470. Un uomo di mezza età e mezza statura. Era grasso, aveva il naso aquilino e una barbetta rossa che gli incorniciava il viso. Metteva paura.

Prima di lui, nei giorni precedenti, era arrivato il grosso dell’esercito.

Maometto osservò a lungo le mura della città, indicò con la mano un punto, poi un altro, poi ancora uno. Discusse con gli ufficiali che gli stavano attorno e dopo qualche minuto si ritirò su una delle sue navi.

Bortolo era sugli spalti e aveva il cuore chiuso da un pugno di ferro. Pensava a Merizia, che avrebbe sposato di lì a qualche mese. Alta, con gli occhi bruni e i capelli color del miele. Quale destino si stava preparando per loro?

A sera si scatenò l’inferno.

L’armata dei Turchi era impressionante. Trecento navi, truppe di terra e cavalleria, un mare di tende, fuochi accesi ovunque: all’imbocco dell’isola, e dall’altra parte dello stretto di mare che divideva l’isola dalla Grecia. Su un lato dell’accampamento, l’enorme recinto dei cammelli che recavano salmerie e munizioni.

Non c’era speranza. L’esercito turco occupava il terreno fino all’orizzonte. Fino alle montagne della Beozia e dell’Attica, fino a Tebe ed Atene.

Bortolo ricordò il giorno in cui suo padre lo aveva portato in cima al monte Delfi e il loro sguardo aveva spaziato lontano, oltre il mare. Il verde e il giallo delle colline greche, i boschi di pini ed ulivi, i vigneti bassi. Il sole che avvolgeva, il salso del mare, i profumi del timo e dell’origano.

Ora una sorte orribile attendeva i 24mila che difendevano Negroponte. Tutto era orrore, morte e disperazione.

E un po’, però, se l’erano cercata.

Solo un anno prima, Nicolò Da Canal, il provveditore alla flotta veneziana, aveva messo a fuoco isole e città turche della costa tracia.

Le cose peggiori, il Da Canal le aveva fatte ad Eno. I magazzini del porto saccheggiati, le case incendiate, le donne stuprate e tutti gli adolescenti venduti come schiavi. Le acque della Maritza avevano trasportato cadaveri per giorni interi e la corrente si era fatta scura di sangue fino alla foce.

A Negroponte, le razzie del Da Canal avevano portato un po’ di ricchezza in più, ma non gioia. I vecchi mercanti veneziani, che sapevano bene quanto precari fossero gli equilibri politici in quel delicato scacchiere, presagivano che le malefatte del provveditore non sarebbero rimaste impunite. E infatti la vendetta di Maometto Secondo non si era fatta attendere.

Lo chiamavano Fatih, che voleva dire il Conquistatore. Lo precedeva una fama spaventosa, un’aura di invincibilità. Era stato lui, qualche anno prima, ad espugnare Costantinopoli. E poi aveva sottomesso l’impero di Trebisonda e la Serbia. Il Mediterraneo intero tremava solo a sentire il suo nome: le isole dell’Egeo, le colonie genovesi della Crimea, il Peloponneso e l’Albania.

No, non avevano speranze i difensori di Negroponte. Ma si preparavano alla difesa, mettendo in armi tutti gli uomini capaci di reggere una spada. E si illudevano che il Da Canal giungesse a recare loro aiuto.

Bortolo aveva da poco finiti i quindici anni e aveva voluto arruolarsi tra i difensori. Suo padre, un mercante di cotone e legname, era morto da qualche anno e gli aveva lasciato una buona sostanza. Ma che gli serviva se Negroponte cadeva in mano ai turchi e se lui fosse stato ucciso?

Guardando tra i merli delle mura il Conquistatore che impartiva ordini, calmo e tranquillo come se fosse una partita di caccia, Bortolo pensò con un brivido a Merizia.

La conosceva da sempre. Sua coetanea, figlia di un socio dei commerci di suo padre. Bellissima, sorrideva sempre. Era dolce baciarla sugli occhi, sul collo e tra i capelli che sapevano di melograno, come in un gioco, e stringerle le mani. Ma quale destino li attendeva?

I Veneziani erano sull’isola da più di 250 anni.

Ne avevano tratto legname per le loro galee, cotone per tessere vele robuste e capaci di resistere ad ogni vento, carne per le loro tavole. Poi olio, vino, miele.

Le arnie di Negroponte erano famose su ogni sponda del mare. Gli isolani ne traevano cera buona e in grande quantità e propoli, la resina densa e scura, buona per curare ogni malattia. Il miele sapeva di selvatico e di dolce insieme, con sentori di elleboro e rosmarino. Le cave di marmo davano lavoro a tanta gente e anche le vecchie ed esauste miniere di ferro e rame, a saperci lavorare con pazienza, potevano ancora offrire di che vivere.

Un paradiso, insomma, una piccola patria. E poi l’isola era una base magnifica per le spedizioni e le rotte verso Oriente. Tutto stava per finire.

Gli isolani avevano provveduto ad abbattere il ponte che li collegava alla terraferma, ma i genieri dell’esercito turco diedero prova della loro straordinaria e ben nota abilità. In poche ore costruirono una passerella di fuste e palendarie. Come se lo stretto di San Marco, in cui tumultuavano le onde del mare Egeo, non ci fosse nemmeno. Il ponte di barche consentiva il passaggio all’esercito turco a ranghi serrati e non c’erano problemi nemmeno per i pesanti pezzi di artiglieria.

Siccome non c’era nulla da perdere, mentre il ponte di barche andava completandosi, Paolo Erizzo, il bailo della città, diede ordine al capitano delle truppe, Gerolamo Calbo, di tentare una sortita.

I turchi non si aspettavano l’attacco. Subirono una strage tremenda. Le loro teste, infisse sulle picche, rincuorarono i difensori. Anche se nel cuore di tutti albergava la certezza che la vendetta sarebbe stata ancora più brutale, quella notte si fece perfino un po’ di festa.

Negroponte viveva nell’abbondanza, era piena di ogni bendidio.

Fu l’ultima piccola gioia che poterono assaporare gli isolani. La sera del 15 giugno le bocche grandi da fuoco e i mortai dell’artiglieria turca presero a vomitare una valanga di proiettili sulle mura e sulle case di Negroponte. Le pietre da dodici spanne sgretolarono poco a poco le mura, aprendo varchi.

E all’interno della città non c’era luogo che non lamentasse distruzione e morte.

Le pietre da otto spanne, più leggere e quindi capaci di volare più lontano, aprirono brecce e falle sui muri dell’Arsenale e del Castello, abbatterono ogni cosa nella Giudecca e nella Pescheria, sfondarono i tetti delle chiese di San Marco e San Bastiano.

Sulla piana le operazioni erano dirette da Mahmud Pascià, un uomo enorme dalla voce tonante e dagli occhi che erano tizzoni d’inferno. Ogni volta che lo vedeva, Bortolo provava orrore. Sapeva che quell’uomo era determinato a non lasciare pietra su pietra a Negroponte. Mahmud era il gran visir di Maometto e suo favorito.

Il 29 di giugno le mura della città quasi non esistevano più. Larghi tratti erano crollati sotto il martellare dell’artiglieria. Era un giovedì.

I turchi amano combattere di venerdì e infatti nella notte del giorno seguente, due ore prima dell’alba, si mossero in forze proteggendosi le teste e le spalle con grilli e graticci. Il frastuono era terribile, faceva tremare. Sotto le coperture avanzavano guerrieri armati alla leggera e altri che reggevano gatti e arieti per assestare gli ultimi colpi alle porte. Alle urla e al correre degli uomini sul ponte di barche, si aggiunsero il rullo dei tamburi e le percussioni dei cembali, una musica orribile e di morte.

Bortolo si trovò a combattere sulle macerie della chiesa di San Marco. Ormai da ore non sapeva nulla della sua donna. Se era ancora viva, se stava bene. Uccise molti guerrieri turchi. Con la spada, poi con una mazza raccattata tra i cadaveri. Con le mani, infine, cercando a sua volta la morte.

Era lordo di sangue e senza fiato, quando, verso le 14, i turchi che erano già dentro la città desistettero dall’assalto e si ritirarono.

Quasi impossibile crederci. Nemmeno la forza per urlare di gioia avevano più i difensori di Negroponte. Un sollievo grande comunque, dopo la disperazione, anche se era chiaro che la caduta della città era solo differita.

E infatti qualcosa cominciò a cedere tra le file dei difensori, il fantasma della paura e del tradimento affiorò negli animi.

Incombeva la morte e la voglia di sopravvivere era troppo forte.

Tomaso Schiavo era un capitano della milizia e aveva a Negroponte la sua donna e tutti i suoi figli. Mandò a dire a Maometto che al prossimo attacco lui non avrebbe difeso la porzione di mura affidatagli. In cambio voleva salva la vita per sé e per i suoi. I suoi emissari furono sorpresi al ritorno, dopo l’ambasceria segreta, e fatti parlare. Il bailo Erizzo convocò Tomaso nella loggia delle pubbliche adunanze e lo fece sgozzare.

Bortolo e tutta le gente di Negroponte trovarono in piazza il capitano traditore nudo e appeso per un piede. Sotto di lui una pozza di sangue raggrumato. Ma inganno e infedeltà sono malepiante che attecchiscono bene nel terrore. Nelle ore successive qualcuno tra i difensori passò dalla parte dei nemici.

Tuttavia l’esecuzione di Tomaso Schiavo ridiede nerbo alle forze dei soldati di Negroponte. Il bailo seppe trovare le parole giuste per rincuorare il popolo. Disse che si trattava di resistere qualche giorno, fino all’arrivo di Nicolò Da Canal al comando della sua flotta. E infatti anche il secondo attacco del Gran Turco venne respinto, dopo una battaglia durata un giorno intero con perdite gravissime su entrambi i fronti.

Le navi del Da Canal apparvero all’orizzonte all’alba del 10 luglio.

Bortolo, in fondo, non si era mai perduto d’animo del tutto e adesso l’arrivo dei rinforzi riaccendeva le più belle speranze. Quando non era di guardia sulle mura o impegnato in altre incombenze stava con la sua Merizia. Erano entrambi soli, ormai, e avevano davanti un destino incerto.

I due ragazzi si amarono tutti i giorni, in ogni minuto che potevano trascorrere uniti, amore e disperazione insieme. La notte era accesa dai fuochi che le balliste e le catapulte turche scagliavano di continuo. Merizia si sforzava di sorridere, aveva baci e carezze dolcissime. A Bortolo pareva quasi impossibile che fuori della loro stanza regnasse l’inferno. Il grembo della sua donna aveva il profumo della brezza marina al calar del sole.

A Negroponte si sparse la voce che Maometto si era impaurito per l’arrivo della flotta veneziana e che aveva concepito il proposito di ritirarsi. Ma si era anche saputo che Mahmud Pascià, la sua anima nera, si opponeva con tutte le forze. Lui era convinto di poter prendere la città e l’intera isola.

Dall’alto delle torri e delle mura, Bortolo e i suoi compagni videro il favorito di Maometto passare di tenda in tenda, di padiglione in padiglione a rincuorare i suoi, a incitarli alla battaglia decisiva.

I turchi sferrarono l’attacco nella notte tra l’11 e il 12 luglio. In poche ore i genieri gettarono un secondo ponte di fuste, le artiglierie raddoppiarono il ritmo. All’alba i difensori capirono che la fine era vicina. Davanti a loro una marea inarrestabile di armature oro e cremisi. In lontananza il Gran Turco, circondato dai suoi giannizzeri, aspettava il momento di entrare in città e camminare sulle spoglie degli sconfitti.

Il Da Canal aveva mare e vento favorevoli, ma non si mosse. Prima dell’alba era stato un gran agitare di fiaccole per implorare aiuto.

Poi, con le luci del giorno, lo stendardo con il leone di San Marco più e più volte era stato sventolato secondo i segnali in uso negli eserciti e nelle flotte della Serenissima Repubblica.

Bortolo e gli altri compresero, alla fine. Nicolò Da Canal aveva tradito oppure aveva segrete intese con qualcuno. Il destino del popolo di Negroponte era segnato. Qualcuno, in un ultimo disperato tentativo, issò sulle mura un crocifisso alto quanto un uomo per far capire al comandante traditore che stava cominciando la passione di Negroponte.

Anche questo fu inutile. Vicino a Bortolo un suo compagno precipitò colpito da una schioppettata in fronte. Un vecchio amico di suo padre, un pugno allo stomaco. Alcune ragazze si buttarono dall’alto per non cadere vive in mano ai turchi. I superstiti cercarono rifugio nell’ultimo posto difendibile.

Bortolo comprese che non avrebbe mai saputo se il suo seme era stato fecondo nel grembo di Merizia, che la sua vita era finita. Si sentì impotente, abbandonato. La sconfitta entrò in lui come un male inguaribile, la malaerba inestirpabile della fuga e della solitudine.

Il ponte levatoio del Castello era rivolto verso il porto, in direzione opposta al fronte di attacco. Il bailo fece correre l’ordine di ritirata.

Quando gli angusti spazi della rocca furono pieni oltre misura dei disperati in fuga, il bailo diede ordine di alzare il levatoio. Tanto la morte era certa per tutti, prima o poi. Le catene si tesero sotto il peso dei fuggiaschi, poi si spezzarono di colpo. Bortolo correva per la città alla ricerca di Merizia. Sperò che avesse trovato rifugio nella rocca.

Vide il ponte piombare sulla sponda con fragore immenso. Uno spettacolo orribile, di morte e sangue. Corpi straziati e maciullati, l’emblema della resa, il segno che a Negroponte non c’era più un solo baluardo da opporre al Gran Turco. Non ci fu nemmeno bandiera bianca.

Bortolo avvertì uno schianto nell’anima, un senso terribile di incapacità e impotenza. Morì anche lui in quel momento. Negroponte non era più veneziana. La sua gente veniva braccata nelle strade e nei vicoli in rovina, le famiglie massacrate nelle case, ogni bottega ribaltata nel saccheggio e nella furia di far preda.

Maometto entrò in città il giorno dopo, col sole già alto. Il suo cavallo nero camminava su rovine e macerie, sui corpi dei caduti. Nell’aria odore di fumo, di sangue marcio, e lamenti dei moribondi. Procedette fino al centro di Negroponte, circondato dai giannizzeri. Arrestò il cavallo davanti a quello che restava della Loggia.

Aveva una voce profonda, secca, diede qualche ordine, veloce, quasi stizzito.

Furono portati sulla piazza tutti gli uomini adulti, quasi mille.

Ad un cenno del Gran Turco i malcapitati furono spinti sulle ginocchia. Disposti in un cerchio immenso, le mani legate dietro alla schiena.

Per ore, fino a sera, le donne e i ragazzi di Negroponte videro le teste mozzate di padri e mariti rotolare e insanguinare la pietra bianca del selciato. I giannizzeri alzavano le scimitarre e colpivano. Donne, fanciulle e fanciulli, nei giorni seguenti, furono venduti, donati, barattati. Bortolo divenne proprietà personale di Mahmud Pascià che aveva notato quel giovinetto bellissimo tra i difensori, quando ancora combatteva sulle mura.

Lui, Bortolo, aveva l’anima devastata. La sua vita era finita lì, tra le macerie di Negroponte, saccheggiata, distrutta. Gerolamo Calbo, il capitano fiero e valoroso, era stato trapassato da una picca turca nell’assalto finale, sotto gli occhi di tutti. Paolo, il bailo, all’ultimo aveva cercato di trattare la resa per salvare la sua famiglia. Il Gran Turco lo fece segare in due pezzi, lasciandolo morire sulla piazza, nella pozza del suo stesso sangue.

Non aveva ormai occhi per guardare tanto orrore, Bortolo, non aveva più pensieri o desideri.

Merizia forse era meglio che fosse morta. O forse no. Se aveva fortuna poteva entrare tra le donne del serraglio. Più di trecento, a quanto si diceva, ne teneva il Gran Turco al suo servizio. Serve sì, ma se avevano la fortuna di restar gravide di lui, erano destinate a diventare padrone di terre e ville, a loro volta padrone di schiavi.

Della sua donna, dai capelli color miele e dal grembo dolce e caldo, non seppe più nulla.

*****

Il nemico è sempre il nemico, anche se ha uniformi diverse e brandisce armi di altra foggia.

Bortolo vide la torma dei tedeschi avventarsi su per la Rimonta e il Mariech, con la bava alla bocca. Nel tramonto l’oro e l’argento delle uniformi mandavano lampi.

Il pastore guardò il suo gregge e comprese che tutte le stagioni trascorse in solitudine sulla montagna, non erano state inutili. La sua guerra non era finita.

In un attimo tornò a divampargli nell’animo l’orrore dell’invasione, l’odio per il Gran Turco, la rabbia per la povera cosa che era stata la sua vita senza Merizia.

Il sole aveva raggi sghembi e freddi, come quando si preannuncia buriana grande. Guardò le nuvole nere, sarebbe stata una notte più buia dell’inferno.

Ripensò ad un’altra notte senza luna, tanti anni prima, alle porte di Tebe, dove Maometto si era fermato a riorganizzare le sue forze. Il recinto degli schiavi, le guardie ubriache, la sua fuga attraverso i monti e le vallate impervie della Grecia e della Morea. Giorni e mesi, mangiando quello che trovava, dissetandosi alle fiumare.

Spesso aveva riflettuto che si era salvato perché della sua vita non gli importava nulla. Aveva affrontato rischi grandi, senza starci troppo a pensare. Si era trovato su una spiaggia della Morea, non sapeva neanche lui come, e una galea veneziana lo aveva imbarcato. Era diventato vecchio in pochi mesi, e senza voglia di vivere.

L’ultima battaglia. Non aveva molto tempo.

Salì di qualche passo, verso la cima del Garda, fino ad un bivio del sentiero. Lì, per l’inverno, aveva ammucchiato un bel po’ di rami di pino, larice e abete. Scelse i più secchi, ne fece mannelli piccoli e li allineò sulla stradina, in ordine, vicino a lui. Poi si fece passare davanti il gregge.

Ad ogni capra, tra le corna, assicurò un po’ di rami. Presto sparì anche l’ultimo raggio di luce. Il più voluminoso e pesante fascio di rami fu per un vecchio montone.

Nella vallata si udivano arrancare di passi, bestemmie ingigantite dall’eco, scalpitare inquieto di cavalli. In lontananza un tuonare minaccioso e cupo.

Alla luce di una folgore Bortolo guardò per un attimo il suo incredibile esercito e i suoi guerrieri a quattro zampe, nervosi per via di quell’elmo inconsueto che si trovavano sulla testa.

Due colpi sull’acciarino, accese la piccola torcia che si era preparata con un po’ di resina. Poi appiccò il fuoco, tra le corna delle capre. Un po’ di fiamma e via, uno spintone giù per il pendio scosceso.

In un attimo il costone della montagna fu un mare di fiamme che si avventava verso il basso, una fiumana inarrestabile, un attacco imprevisto, una minaccia da cui era impossibile difendersi. Un esercito immenso, scaturito dal ventre fondo dell’inferno, diavoli o che altro, o mostri che di giorno dormivano e di notte tornavano a vivere nelle gole tra Garda e Cesen.

Il terrore sconvolse i tedeschi che si preparavano a passare alla meno peggio la nottata. Ordini convulsi, urla, imprecazioni, clangore di armi, rotolare di corpi sulle balze ghiaiose.

Una rotta spaventosa, giù, di nuovo verso il basso, nella vallata, nelle acque fredde e rovinose del fiume.

Bortolo era appagato, per la prima volta, dopo l’orrore di Negroponte. Teneva le mani tra le corna del suo vecchio montone.

In piedi, sulla costa della \montagna, davanti all’oscurità immensa della vallata della Piave, tornò ad essere per un attimo il bambino che suo padre aveva portato a guardare Negroponte dalla cima del monte Delfi. La sua vita non era stata senza frutti, alla fine.

Accese anche i rami sulla testa del montone, si afferrò con forza alle corna, cominciò a urlare con tutto il fiato che aveva. Prese a correre verso il baratro.

Una strana macchina da guerra, a sei zampe, e coronata da un fuoco immenso.

*****

Quando i pastori che pascolano le greggi sui pendii del Garda e le gole del Cesen, lungo le balze dell’Endimione, nelle valli della Rimonta e del Mariech, scorgono un lume muoversi nel buio della notte, sanno bene che è l’anima inquieta di Bortolo che torna a visitare i luoghi della sua guerra.

E giurano di sentirne anche la voce.

Bortolo urla nella notte un nome solo, un nome strano. Forse un nome di donna.